| |

|

| 知识库 -> 两性话题 -> 美国知名精神病学家自杀,主要研究严重抑郁症治疗,其团队曾研发快速疗法,如何理性看待现有抑郁症治疗方法? -> 正文阅读 |

|

|

[两性话题]美国知名精神病学家自杀,主要研究严重抑郁症治疗,其团队曾研发快速疗法,如何理性看待现有抑郁症治疗方法? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

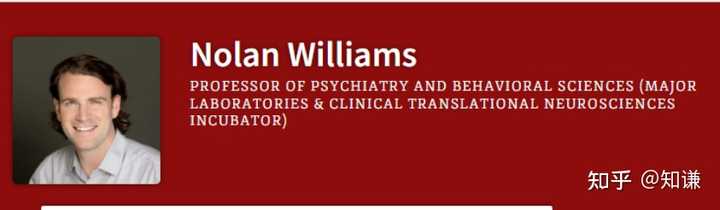

据报道,美国斯坦福大学精神病学和行为科学副教授、医学博士诺兰·威廉姆斯去世。这一消息引发业界震惊与惋惜。 验尸官报告称,威廉姆斯于今年10月8日至9日… |

|

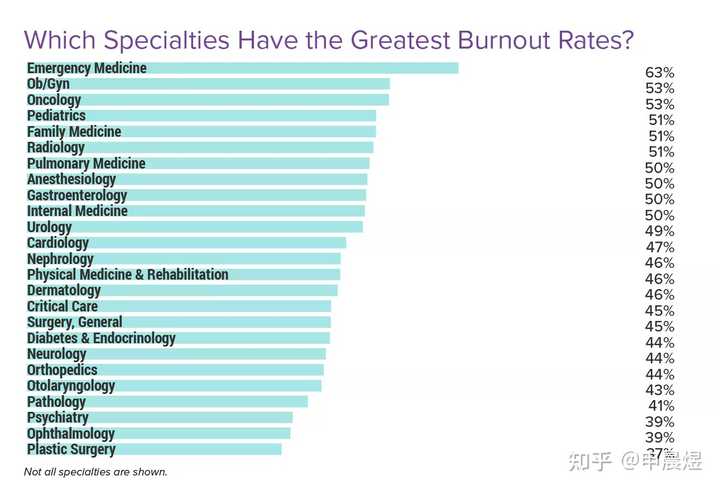

大家不解的点在于:为什么一位专门治疗抑郁症、并开发出高效治疗方法的专家,会选择自杀的方式来结束自己的生命? 其实精神心理从业者也会面临不小的心理健康挑战。 研究表明,39%的精神科医生会职业倦怠https://www.medscape.com/slideshow/2024-lifestyle-burnout-6016865?icd=login_success_gg_match_norm#7" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[1],但他们常常因顾虑声誉而不愿寻求帮助。 |

|

|

即便精神科医生职业倦怠率是倒数第四位,但仍然达到了39% 所以即使是为他人带来希望的守护者,也可能面临难以自渡的困境。 虽然没有公开信息揭示其具体病因,但我们需要了解精神健康专家同样面临各种心理困扰,他们也需要专业的督导甚至药物治疗。 在医疗行业中,有不少医护人员会产生职业倦怠(Occupational burnout),也有相当多的人员最终离开了医生、护士的岗位。 为了缓解压力,我们(尤其是精神科大夫)有时会采用巴林特小组的方式,这是由匈牙利的精神病学家/心理分析师michael balint和其妻子,社会工作者enid album-eichholz 于20世纪50年代在英国伦敦创建,最早用来培训全科医生,提高医生理解病人的能力,所以以巴林特的名字命名这种团体辅导形式。目前,也广泛应用于各类职业关系中。小组会呈现事件多角度的可能性,开拓成员的视角。成员可提高共情能力,防止情绪衰竭。 研究表明,巴林特小组可以有效缓解护士职业倦怠并减少其离职率[2]。另一项研究表明,巴林特小组对精神科医生的职业倦怠有积极作用,并且能够提升精神医疗工作质量[3]。 巴林特小组的5个流程: 医护人员自我介绍并熟悉彼此;医患矛盾案例报告:邀请参与者分享工作中遇到的医患冲突或纠纷的真实案例;对案例进行事实提问和澄清:由组长主持,其他组员对案例的详情提出疑问,由案例提供者进行解答;案例提供者退出小组,不发言。小组其他成员就案例进行讨论,站在不同角度谈对事件的感受,但不可批判、评论安利提供者的做法,只假设自己是案例中的某个人谈这个人的感受。案例提供者回到小组,分享听完之后的感受,最后由组员分享对本次小组的感受。 其实不仅限于医患沟通,对于系统的压力也可以进行分享和讨论,从这样的活动中,许多职场人士能够畅所欲言、吐槽、表达心中的积郁,不仅能够缓解职业压力,甚至能够舒缓焦虑抑郁情绪。确保以更好的状态回到工作中。 参考^https://www.medscape.com/slideshow/2024-lifestyle-burnout-6016865?icd=login_success_gg_match_norm#7^秦月兰, 万欢, 龚蓓,等. 巴林特小组对缓解护士职业倦怠的研究[J]. 护理研究, 2018, 032(022):3524-3526.^谢艳玲, 邱翔, 张爱琼,等. 观察巴林特小组对缓解精神科医生职业倦怠的应用效果[J]. 心理月刊, 2021(9):3. |

|

哈佛大学有两个公开课,一个是积极心理学(防止抑郁症),一个是领袖心理学(讲情商)。还有两个情绪课程,一个是情绪管理,一个是心智训练。 个人亲身经历,学完这四项,除非你有基因缺陷,否则很难抑郁,即使压力很大或者生活艰辛。 |

|

这个医生就是用自己做了实验,证明抑郁症不是仅是意识出了问题,而是物质出了问题。物质决定意识,大脑软硬件全部错乱,最终卡上了自毁bug。 人类总是很自信,以为自己的意识能超脱物质,殊不知,人体本身就是个纯粹的物理机器,所谓意识不过是复杂化的条件反射。随着AI的不断发展,人类终将深刻认识到这一点。 人类的所有意识、感觉,都是纯粹的物理过程,模拟这些物理信号,就能做到以假乱真的真实感。大脑就如同硬盘,无时无刻不在动态刻录读取信息,哪怕在睡眠中也会有梦境产生。所有一切信息都会以物理形式刻录在脑中,而绝非是什么虚无缥缈的意识。 大脑这个硬盘损坏了,那就是精神分裂。有些损坏是可逆的,但如果反复刺激加重,损坏就会固化,这个硬盘就废了。 能理解到这一点,很多现象就能明白了。比如老人的固执,那是因为思维、思路已经物理固化,一般刺激已经难以修改,好比是只读硬盘,想修改只能格式化了。 所以说,对于真正报废的硬盘,不要天真的以为用什么爱、什么感化、什么开导来疗愈。数据已经永久损坏,病人的人格已经死了,只剩下一堆乱码。 至于那些思维、思路搭错线但数据尚未损毁的病人,是可以治疗的,方法就是物理破坏错误路线,并通过长期刺激建立新的条件反射回路。像是和尚不停修行念经,就是一种物理洗脑过程,长期读经,大脑思路固化,从而覆盖原本DNA设定的脑回路。说白了,就是得上一种良性的“神经病”。以毒攻毒,以病治病。 硬盘性能,每个人天生就不一样,有的硬盘质量不好,就是容易坏,这是无解的。这些人就不要试图去挑战硬盘的底线,就比如这位神经病学家,他先天就不适合吃这碗饭。好比胆小的上战场,看见残肢断臂满天飞,直接吓疯了。抑郁症的原理也是一样,这不过这个“吓疯”过程更加缓慢隐蔽罢了。 |

|

更新,吵起来了呢,诶嘿 不知道何时起,人们总是对善良的人提出无止境的要求 “善良的人不能索求回报,不能休息,不能自私,不能这个不能那个……” 请问,这到底是鼓励别人善良,还是鼓励别人自私?用一个圣人标准要求他人? 可是,谁来保护善良的人呢?他们自责的时候,谁来宽慰他们?他们没有求助过吧,因为他们不想麻烦别人 我见到他们的时候,善良的人,抑郁的人,他们从未因为我的恶劣而拒绝帮助我 可是,我们却因为他们不够善良而质疑他们 我不喜欢这样气氛,我不接受这种态度 我拒绝承认“只有完美的善良才是善良” 根据我的“身边观察法” 很多人担心善待抑郁症会养出一群巨婴或者躺平族 然而我遇到的抑郁症的人,其实内心都是希望帮助他人,爱上他人的,希望自己是善良的 可是他们失败了,因此才陷入抑郁,而帮助他们走出来方式,就是让他们变的自私 所以,或许这就是为什么很多看起来自私的人会声称自己有抑郁症,这也是为什么那些最渴望帮助别人的人,最容易崩溃 可能有些武断,我认为真正的问题不在于抑郁症本身 而在于 : 为什么一个渴望自己善良的人,会被逼迫到伤害自己呢?以至于他最后不得不学会伤害别人? 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

当代社会,抑郁症这三个字几乎成了时代的标志。很多时候,它不再只是医学诊断表上的一种病,而是一种普遍的状态:倦怠、失眠、麻木、怀疑人生意义。 一个时代的精神疾病,往往揭示了这个时代的结构性问题。 要理解抑郁症的起源,不能只盯着大脑的化学反应,也不能只归咎于社会压力。它是生物进化、神经机制、心理反应与社会结构共同失衡的结果,是人类意识与现代文明之间的冲突在精神层面的显影。 从生物学的角度看,人类的情绪系统并不是为了让我们幸福而存在的,而是为了让我们活下去。 焦虑让人保持警觉,恐惧让人避险,悲伤让人暂时撤退、节约能量,而抑郁本身在进化早期其实是一种退避机制。心理进化学家提出过社会导航假说: 当个体在群体竞争中反复受挫,大脑通过抑制行动欲望,让人停止无效努力,从而避免能量浪费和社会冲突。 换句话说,短期的抑郁反应反而是为了保护自己。 但现代社会的问题在于,我们已经没有这种自然的与自己和解的机制。工作、学习、社交、婚姻的竞争是持续的,失败则是没有尽头。 原本的短期防御机制被长期开启,皮质醇长期升高,神经递质系统紊乱,海马体开始萎缩,前额叶活动下降,杏仁核过度敏感,这种慢性应激反应最终变成精神疾病。大脑以为我们身处猛兽追击的丛林,其实我们只是在对付现代化KPI和房贷。 这种抑郁的具体生理结构已经被现代神经科学深刻揭示。抑郁症患者往往存在三条核心通路的失调:奖赏回路、情绪回路和压力回路。科学认为,人脑里面的奖赏回路(前额叶、伏隔核)负责感受快乐。情绪回路(杏仁核、海马体)则是负责处理痛苦。压力回路(HPA轴)另外负责应对威胁。 当长期压力激活压力回路时,皮质醇不断释放,海马体被抑制,杏仁核兴奋增强,理性调节的前额叶逐渐失效,整个人陷入一种持续的痛苦敏感与快感缺失的状态。这时候的你知道自己该努力,但身体已经不堪重负彻底停摆。 除此以外,抑郁症的成因还有一个更深层的原因,在于神经可塑性的丧失。 正常大脑每天都在进行突触更新,而长期抑郁患者的神经生长因子水平显著下降,这意味着新的神经连接难以形成。现代抗抑郁症药物的有效性,其实就是通过恢复神经可塑性来帮助大脑重新学习希望。这也是为什么抗抑郁药往往延迟两三周生效,它们不是直接让你快乐,而是在帮你重建连接。 然而,生化机制只是表层。现代科学早已意识到,单纯以化学或者神经失衡解释抑郁过于简单。神经递质的变化只是反映,而不是起因。真正的起点是心理和社会信号的长期紊乱。 从这个角度看,抑郁症不是坏情绪,而是长期高压下的生理防御反噬。心理学上的解释也揭示了这样的机制。 抑郁者往往有习得性无助特征。这个概念最早源于心理学家塞利格曼的实验:当动物在无法逃避的电击中学会了无论怎么挣扎都无效时,即使后来有机会逃脱,也会放弃去尝试。人类的抑郁行为类似。当一个人反复经历失败、被否定、无法掌控局面,大脑会内化出一种认知模板: 努力无意义。即使外部环境改善,这种无助感仍然存在。 现代社会强化了这种心理模式。竞争不断上升,标准不断提高,每个人都被教育要更好或者更快、更成功,但资源和机会却相对固定。个体的努力与回报脱钩,形成集体性挫败感。你越努力,越感到被剥夺。 抑郁就是这种认知崩溃的表现: 当努力—回报的世界观瓦解,人就会陷入存在性空洞。 社会学把这种现象称为失范。 涂尔干在自杀论中早已指出: 当社会的规则体系无法为个体提供清晰的意义和归属时,人就会陷入迷茫和绝望。现代社会在经济结构上越来越复杂,但在心理层面却越来越原子化。传统共同体瓦解,宗教信仰淡化,家族纽带弱化,人被推向自由个体的名义下孤立无援。 我们以为获得了自由,其实只是自己失去了支撑。社会不再告诉你活着为什么,你必须自己回答这个问题。而当答案缺席,抑郁就成为自然反应。 数字时代又让这种孤立感进一步加剧。 社交媒体提供了前所未有的社会镜像。人们不断暴露在他人生活的高光时刻中,比较成为默认行为。 心理学称之为社会比较理论:人的自我评价往往基于与他人的差距,而非绝对状态。于是,在信息高度透明的时代,每个人都被困在一个巨大的焦虑放大器里。即使你没有失业、没有疾病,也可能因为别人更幸福而陷入抑郁。你的情绪不再由真实生活决定,而由虚拟参照系决定。 这就是为什么年轻一代的抑郁率飙升:他们成长在算法塑造的伪现实中,永远觉得自己不够好、不够快、不够完美。 社会经济结构的变化也在推波助澜。 过去几十年中,全球化、自动化和数字化让竞争延伸到生活的每一个角落。教育变成阶层复制,就业变成赛道焦虑,人际关系变成资源交换。 在这种体系里,个体被迫将自己当成商品经营。你必须懂得包装自己、营销自己、持续输出,哪怕是在朋友圈。福柯称这种现象为自我规训:权力不再来自外部压迫,而是通过内化的自我监控完成。 抑郁正是这种内化规训的极端形态,人被迫与自己为敌。 文化层面上,抑郁症也与价值观危机密切相关。传统社会的痛苦总有意义:苦难被宗教化为救赎,被政治化为理想,被家庭化为责任。而现代社会的痛苦在存在主义诞生之后本质上是无意义的。你生病、你焦虑、你失眠,世界依旧运转如常。资本主义文化推崇快乐、效率、正能量,把悲伤视为失败的象征。 于是抑郁者不仅痛苦,还要为自己的痛苦感到羞耻。心理学家称之为二级痛苦:为痛苦而痛苦。 在这种环境里,抑郁症被污名化,人们被迫隐藏、伪装、微笑。 但压抑情绪本身又会让抑郁加重。神经科学发现,当人抑制表达情绪时,前额叶会加强对杏仁核的抑制,这种控制最终消耗了更多能量,让情绪反而更难平复。这意味着,现代人并不是因为太脆弱,而是因为被要求太坚强。 除此以外,如果从社会心理学的视角看,抑郁为什么在我们这个时代频繁的爆发,其实也与现代价值体系的结构性冲突有非常大的关。 我们生活在一个强调自我实现的时代,却又剥夺了自我实现的条件。成功一直被定义为财富、地位、话语权,而非内在意义;幸福被等同于消费能力和社交认可,而非内在满足。当人不断被拉向外部评价体系,内心的价值感就会塌陷。 心理学家卡尔罗杰斯曾经提出过自我一致性理论:心理健康依赖于真实自我与社会自我的一致。当社会自我不断被强迫更新,而真实自我被忽视,抑郁就成为必然结果。你越想变好,越失去自己。 这一切最终汇聚成一个更大的问题:意义的坍塌。二十世纪以来,宗教退场,意识形态破产,消费主义上位,人类第一次面对一个彻底世俗化的世界。尼采早就预言过这种状态——上帝死了。海德格尔称之为一种被抛状态:人被丢进世界,却无法选择自己存在的理由。过去,痛苦可以被赋予意义,是赎罪、是使命、是命运,但今天的痛苦只是空洞的信号。人类不再知道为什么而痛,而这正是抑郁的本质。 可以说,在生理上,抑郁是一种神经递质与应激系统的失衡;在心理上,它是一种认知模板的崩溃;在社会上,它是制度性竞争与意义真空的产物;在哲学上,它是意识无法回避自身虚无的后果。当这些层面叠加,个体的精神承受力就被碾碎,而文明仍在要求人继续高效运转。 最后,我们其实可以把抑郁看作一种文明的副作用。每一次社会进步,都伴随着心理成本。农业文明带来了饥荒的焦虑,工业文明带来了异化的疲惫,数字文明带来了存在的空洞。现代人类从未如此自由,也从未如此孤独。 而抑郁,正是自由的阴影。 很多人会说,我们为什么要去理解抑郁症的起源,不是为了怜悯谁,而是为了重新理解人本身。它提醒我们:人不是机器,情绪不是故障,意义不是奢侈品。当一个文明把理性、竞争、效率推到极致,它迟早要面对内在的精神坍塌。 从这个角度看,抑郁症不仅是医学问题,更是一种文化的自我审判。 它逼迫我们重新思考:在一个所有事都能被量化的世界里,什么才是真正值得活下去的理由。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

抑郁症研究领域顶尖专家因抑郁症自杀 这个标题在大家看来有点 地狱和黑色幽默 的况味 但对于心理学领域的从业者而言, 这与“高血压研究领域顶尖专家因高血压去世“等类似标题并无二置 可能抓人眼球的在于“自杀”二字 而自杀恰恰是抑郁症比较具有特征性的临床结局之一 上医学院时老师说,其实我们真正能治好的病不到20%。 抑郁症就更不用说,由于发病机制不清,抑郁症的治疗至今是个难题。 不幸的是,威廉姆斯虽然站在抑郁症研究的最前沿,但他自己也是一个抑郁症患者。 分享几个数字:20%、30%、40%、50% 20%——在普通人群中,超过20%的抑郁症患者会发展为慢性病程,其中又有20%-30%的患者符合慢性抑郁症的诊断标准。 MDD affects social function through loss of productivity when unwell during attending work. It also affects the ability of individuals to engage in activities, like parenting and housekeeping. In the general population, more than 20% of people with MDD will develop a chronic course, and among those people, 20–30% fulfill the criteria for chronicity. 30%——抑郁症评估的主观性导致显著的诊断不准确性,研究显示在不同人群中误诊率约为30% Currently, the diagnosis of major depressive disorder (MDD) relies predominantly on subjective clinical assessments, such as the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) or Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), owing to the absence of validated objective biomarkers. This subjectivity contributes to significant diagnostic inaccuracies, with studies reporting misdiagnosis rates of approximately 30% across diverse populations (Mitchell et al. 2019). ——约30%的重度抑郁症患者即使接受多种不同药物治疗仍难以见效 Traditional treatments including monoamine oxidase inhibitors, tricyclic antidepressants and the subsequently developed SSRI/SNRIs for depression typically take weeks to achieve measurable improvement and months to get full remission of symptoms in depressed patients (Rush et al. 2006). Besides such lag time for treatment effectiveness, up to 30% MDD individuals are refractory to treatments despite receiving multiple distinct medications (Mrazek et al. 2014). This unbenefited practice for the current treatments emphasizes the requirement of better, faster-responded medications to treat this life-threatening mental illness. 40%——抑郁症的遗传风险贡献率约为40%,在复发性抑郁症患者中可升至75% It was estimated that genetic contribution to the risk of depression is probably ~40% and can be increased to 75% in recurrent depression (McGuffin et al. 1996; Sullivan et al. 2000), the remaining main risk for depression development was attributed to environmental factors (Klengel and Binder 2013; Lopizzo et al. 2015; RichterLevin and Xu 2018). ——生物遗传变异被报告能解释高达42%的抗抑郁药响应差异 Biological-genetic variation is reported to explain up to 42% of the variance in antidepressant response (Tansey et al. 2013). 50%——超过50%的抑郁症患者心理治疗无反应。 A study indicated that up to 50% of depressed patients would not respond to psychotherapy (Cuijpers et al. 2014b). 以上总结下来就是: 误诊率超过30%,而20-30%的已确诊抑郁症患者会转为慢性终身带病,有40%的抑郁症是基因里带来的,至少一半抑郁症患者心理治疗无效得吃药,30%对药物治疗亦无反应。 那么多误诊,那么多治不好。 所以我们都研究了个什么? 对于抑郁症,目前我们才刚跳出“单一疾病、单一疗法”的旧思维——朝着“精准、多元、整合”的方向走,但仍卡在“诊断无标准、治疗不普适”的瓶颈里。 医学界普遍的认识是: 抑郁症既和大脑的生理变化有关,也和个人经历、基因特征紧密相关,所以作为大类的抑郁症下,还有很多未被认识的分支,这些甚至不能再被当成“同一种病”来看待。 抑郁症的生理 过去我们只知道抑郁症和大脑里的“单胺类物质”(比如血清素)有关,现在的发现更深入: 遗传上,不是某一个基因导致抑郁,而是数百个基因共同作用,还涉及基因的“开关”(表观遗传调控)以及脑细胞之间的“信号传递”(胶质细胞-神经元通讯)出了问题。大脑结构上,通过fMRI、白质结构网络这些“脑成像工具”,能清楚看到患者的海马体(管记忆)、前额叶皮层(管决策)、杏仁核(管情绪)这些脑区,不管是结构还是功能都有损伤。 这么多年,我们的进步在于: 以前看抑郁症的大脑,像隔着雾看房子,只知道“房子不对劲”;现在雾散了,能看清是“承重墙(脑区结构)裂了”还是“电路(神经信号)断了”。 但神经信号为什么断,脑区结构因何改变,仍不清楚。 关于抑郁症的治疗方法 传统的抗抑郁药效果有限,现在已经有了更多新选择: 新药开发:不再盯着“单胺类物质”,开始关注像氯胺酮(NMDA受体拮抗剂)、裸盖菇素(致幻剂类) 这类能从新角度调节大脑的物质,对一些难治的患者有很好的效果。物理治疗:经颅磁刺激(TMS)、深部脑刺激这些理疗,为吃药无效的患者带来新希望。整合疗法:“吃药+认知行为疗法(CBT)/正念疗法”的组合,比单独用一种方法效果好得多;甚至草药、针灸这些“补充疗法”,也在积累更多有效证据。 但是抑郁症依旧没有特效药,仍然有约30%的重度抑郁症患者即使接受多种不同药物治疗仍难以见效。 给抑郁症分亚型 以前不管什么抑郁症患者,都用差不多的治疗方法,现在不一样: 不再把抑郁症当成“一种病”,而是根据大脑影像、基因特征这些“生物标志物”,把它分成不同亚型,比如“海马体损伤型”“杏仁核敏感型”,这样就能针对性治疗。推广“基于数据的治疗”,治疗全程都用数据说话,定期评估情绪、睡眠,根据数据调整方案,而不是靠感觉判断效果。心理创伤是很重要的因素 以前总觉得抑郁症是“个人想不开”,现在发现: 创伤经历,尤其是人际创伤、性创伤,和青少年抑郁、自杀风险的关系特别大,以后临床诊断时,必须先评估患者有没有这类经历。抑郁症还常和“人格障碍”(比如边缘型人格)缠在一起,不能只治抑郁,得把两者结合起来制定干预方案。当前主要难点诊断没有客观标准 现在我们诊断抑郁症,没有像“验血查指标”那样的客观依据。 这就导致误诊率很高,比如把焦虑症、人格障碍当成抑郁症治。虽然现在在研究“用神经生物学特征分亚型”,但这套体系还没建立起来,没法实际用。治疗效应差超过50%的抑郁症患者心理治疗无反应,约30%的重度抑郁症患者即使接受多种不同药物治疗仍难以见效,成了“难治性抑郁症”。虽然“吃药+心理治疗”的组合效果好,但没有统一的指南——比如该先吃药还是先做心理治疗?不同患者适合哪种组合?这些都没定论。 抑郁症并发症多 抑郁症常常和人格障碍、童年创伤、慢性疾病一起出现: 它们之间的相互影响特别复杂,比如童年创伤既会导致人格障碍,又会加重抑郁,现在还没找到能同时处理这些问题的“整合治疗模型”。不同类型的创伤(比如家暴和校园霸凌)对抑郁症恢复的影响不一样,但现在还没法区分清楚,也就没法针对性干预。 |

|

一件十分遗憾的事情是,始终渴望着帮助别人走出来的人,却没人能帮他走出来! 在人生路上负重前行的,不仅仅是我们的身体,还有我们的意识。 通常,你之所以是你自己而不是他人,核心就在于自我意识,它对行为起决定作用。 |

|

|

对现实给予的正向反馈,意识往往会产生正向激励,逐渐接纳、向往甚至迷恋,如权、色、名、利、成功,以及所有让人兴奋和成瘾致幻的东西; 对于现实给予的反向反馈,意识往往会产生反向抵制,逐渐避免、抛弃甚至憎恶它,如生、老、病、死、贫苦、孤独、失败,以及所有让人愤恨、忌妒和不甘的东西。 |

|

|

遗憾的是,我们的现实世界本就不是一个理想国。 由于各种因素和条件的限制,绝大多数人往往并不能达到“是利就能得、是害就能免”的理想结果。于是,自我意识就慢慢产生了“苦”,就像佛家讲的“求不得、怨憎会、爱别离”一样。 这种情况若得不到及时的调整和疏解,“苦”就会越积越多,我们的意识就会变得迷茫,要么不停地反思和追问事物的意义、人生的意义甚至是活着的意义,越问越无结果;要么就干脆疯狂,或剑走偏锋产生恶果,或钻牛角尖自我折磨。这种内耗的最终结果,可能就是抑郁(甚至更严重的问题)。 这种“苦”的产生,或许就像诺兰·威廉姆斯说的那样: “当大脑的认知控制回路无法抑制负面情绪的神经环路时,某些患者就会出现严重功能障碍甚至产生自杀念头。” 对于诺兰·威廉姆斯博士这样一名精神病学家以及心理医生来说,最大的苦是什么? |

|

|

威廉姆斯的履历堪称完美: 42 岁,已经是斯坦福脑刺激实验室主任及介入精神病学临床研究主任,研发加速智能神经调节疗法,获 FDA 突破性设备认证、联邦医疗保险覆盖、多项学术大奖,对全球精神科治疗领域产生了深远的影响,被业界同行视为“耀眼明星”。 但是,光环背后却可能是持续的高压和痛苦。 为了事业,他把整个青春、整个人生都毫无保留地献给了医学事业。威廉姆斯曾在公开场合表示:“我的期望是在有生之年能够彻底改变精神疾病的治疗格局。......为那些承受了太久痛苦的人们提供精准的个体化治疗方案。” 表面上,他和他的团队或许通过创新疗法,确实为很多人提供了帮助。 但实际上,可能还有更多没被他们“救回来”的患者。尤其是他本身就对自己的创新疗法寄予了很大的希望,希望大到甚至认为那可以救回绝大多数他们诊疗过的患者。 但事实往往并不是这样。 抑郁的本质是什么?是意识的痛苦,是现实与理想相剥离带来的痛苦。只要人的意识会关照现实、接触现实,这种苦的根源就很难被截断。 而病人不可能永远活在自己的封闭世界中不与现实产生接触。这就注定了一定比例的抑郁症患者是很难彻底走出来的,不管是什么职业、身份和处境。 一旦有这种情况发生,就又增添了一份威廉姆斯本人的“求不得”,就又积累了一份其自身的痛苦。这时候,如果他自己陷入了“牛角尖”“死循环”,不懂得看开、看清和看轻这一点,谁又能帮助他走出来呢? 如果走不出来,结果还是会走向他描述的路线: “当大脑的认知控制回路无法抑制负面情绪的神经环路时,某些患者就会出现严重功能障碍甚至产生自杀念头。” 这就是他的“苦”,他还是没走出来。这就是一个让人无奈的现实:渴望着帮助别人走出来的人,最终却没人帮他走出来! 真是遗憾。 普通人应该怎么去调节,以避免陷入意识的苦中? ?唉,这个其实很难办! 大抵也只能通过自身(或借助外力,如看心理医生等)去调整想法、修正预期、稳定心绪,多做“减法”,尽量剥离我们暂时的确求不得、办不到、达不成的事情。这,才是我们应该努力去做的。 我想,从某种程度上讲,这应该可以类比于“断、离、舍”吧。 |

|

|

送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

我大学学的是心理学,新生入学都要做明尼苏达量表,测一下你心理健不健康。 我们班除了只有2个人是轻度抑郁, 其他几十位同学都是中重度抑郁,伴随各种各样的人格障碍,躯体化等等。 不是因为研究心理问题,才走火入魔自杀的。是因为他本身有心理问题,才去学心理学的。 所以精神病学家自杀,其实是很常见的事情。 诺兰·威廉姆斯教授生前,估计也是因为自己抑郁,才想着去通过研究自己,研究同样的病症,来找到解决办法,你看他的愿景: |

|

|

这不也是我们一代代心理学人的愿景吗? 我们早年间吃了苦,我们希望把自己解决痛苦的路径走出来,来让人类少受一点苦。 所以单单这种精神,我想我们就可以说一句:威廉姆斯千古。 但愿景是一方面,另一方面,我们也来看看威师实现愿景的方法: |

|

|

他认为我们之所以有严重的抑郁,是因为大脑认知控制回路无法抑制负面情绪的神经环路,所以他去调节这个神经环路。 听起来很厉害对不对,而且也获得了不少地成就, 可是,他却忽略了一个现实: 抑郁症,其实并不是你哪个器官出问题,也不是你做错了什么,也不是你想不开,而是,上帝在写剧本的时候,会写一些会得【抑郁症】的剧本,而某些人它就刚好抽到了这个剧本。 而你说,你要跟这个剧本抗争,你要把一个得抑郁症的人,让他变成正常。 勇气可嘉,但不现实。 现有的心理治疗技术,都是去重新诠释发生在你身上的事情,也就是他不改变现实层面的东西,不改变发生在你身上的经历,他改变的是,他对于已发生的事情的理解和看法。 而威廉姆斯教授,直接想从现实层面,从根源解决问题。 这个愿景是没错的,很好,威师千古!可是,方向错了 我记得我大三,上心理咨询学导论的时候,教授说:心理咨询师都是一群没什么能力的人,因为有能力的人早就去改变世界了,没能力的人才像我们一样,不去改变现实,而去改变对世界的诠释。 威教授的勇气和愿景,非常值得钦佩;可是方向不太对。 我们做的,不是消除抑郁症,而是学会怎么和抑郁症相处。 你想着杀死抑郁症,就好像你想着杀死癌症一样,最终,你会和他同归于尽。 威教授,就是研究得深入之后,被抑郁症杀死了。 我在这篇文章里提到过 双相情感障碍真的一辈子都好不了吗?283 赞同 · 54 评论 回答 如果你得了真正医学上诊断的双相情感障碍,你是一辈子都好不了。 我不是在危言耸听。 很多人想用药或方法消除抑郁,却不知越想解决,越被困其中。 情绪如拳头,越掰越紧,唯有放松、接纳,它才会自然松开。 抑郁来就让它来,走就让它走——这是第一层境界。 真正的困难,是接受自己“不正常”,承认双相障碍不可控、无法治愈。否认只会摧毁自尊。命运让你拿到这份剧本,无需责怪。 若换个角度看,双相亦是资源:抑郁带来深刻思考,躁狂赋予创造能量。 把抑郁时的思索与躁狂时的表达结合起来,便成了艺术。你的痛苦与狂喜,正是上帝给予的独特礼物。 这才是主流心理疗法该有的样子。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

抑郁的本质就是不再爱自己。 只要自私起来,抑郁根本沾不上一点边。抑郁的人大多求之不得反求诸己。 建议抑郁的人狠狠地降低自己的道德和素质,素质和道德水平太高了。 |

|

解决心理问题的最好出路,不要局限于心理学和精神病学,而是要不断的拓宽自己的认知维度和边界,从系统性和历史性的角度去看待人类的身心和生存问题。 比如,儒释道、存在主义、进化论、易经、中医、名人传记、体育、美学、诗歌、经史子集、基督教、文艺复兴等。 曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 古人早就知道,对自己和他人负责,追求人生幸福感并不是那么容易的事,如秉烛夜游,小马过河,需要终身探索和成长。 以我个人的经验,抑郁症没有一劳永逸的圣杯,而是随着一个人心智的成熟,眼界的拓宽,处理问题能力的渐进提高,内心情绪不断转为正向化的过程。 孔夫子,学习和修行了一辈子,四十才不惑,五十知天命,六十耳顺,七十岁才做到精神上的自由,没有烦恼。 相反,多少普通人到了六、七十岁,依然烦恼重重,脾气暴躁,或疑神疑鬼。 生命对于每个人而言,都是一次充满冒险和未知的发现新大陆之旅,不要着急的下结论,或许你会有更多的新发现。 |

|

我们大学除了我们临床医学系,还有专门的精神卫生专业,毕业多在专科医院工作。但临床毕业也可以从事精神专业,我们班有一位同学专门选择了去北京**医院,后来听说服药自杀了。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

诺兰·威廉姆斯的生命以悲剧告终了,刚40多岁。 他身兼斯坦福脑刺激实验室主任及介入精神病学临床研究主任,拥有三重董事会认证,是神经病学、精神病学、行为神经病学与神经精神病学的专家。其研究成果发表于美国精神病学杂志、科学等顶级期刊,并获美国国家精神卫生研究所、生物精神病学学会等多项大奖 。 我对他很崇拜,扒了他很多论文看。 但西方抑郁症和焦虑症的治疗,感觉他们有一个误区,就是医者难自医的困境,他深知抑郁症的神经机制,却难以突破自我批判的枷锁,甚至将情绪波动视为专业失误。 尽管他开创的SAINT疗法取得很大成功,但精神疾病研究的复杂性仍令人沮丧。人类基因组计划未能找到明确的致病基因,这对依赖生物学路径的研究者是沉重打击。威廉姆斯曾公开表示,他的目标是彻底改变治疗格局,这种宏大愿景与现实困境的落差,应该加剧了他的挫败感。 威廉姆斯的离世,除了个人悲剧,更应成为社会关注精神健康的契机。 身体、心理和精神健康的具体方法27 赞同 · 1 评论 文章 腹部按摩治疗抑郁、焦虑的具体方法54 赞同 · 14 评论 文章 用好现代研究成果,也要用好传统修炼方法,两者融合,一个负责实修体悟,一个负责药物和解释,不要有非此即彼的偏见。 心态方面,我一直都说,帮助别人的前提,是先顾好自己。先修解脱,再修慈悲。 越懂神经机制,越容易用专业标准苛责自己的情绪;越想帮更多人,越难接受科学仍有局限的无奈,这矛盾让人唏嘘。 他的SAINT疗法,能精准找到神经回路的卡点,快速缓解症状,是实打实的武器,像你发烧吃一片布洛芬;而传统修炼里的实修体悟,更像在武器之外,帮人稳住身心节奏,学会和情绪共处。症状缓解后,怎么避免反复,怎么和自己的不完美和解,就能从这种身心同调里找答案,两者凑在一起才是更完整的支撑。 先顾好自己,先修解脱再修慈悲,这真不是自私,而是长期走下去的底气。如果他能先允许自己接受研究的局限性,先照顾好自己的情绪波动,可能就不会被必须完美突破的枷锁困住。对我们普通人来说,只有自己先把身心稳住了,那份想帮人的心意,才不会变成耗竭自己的负担,也才能更踏实、更长久地传递出去。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

这个事情发生我还是挺唏嘘的,平时就很容易注意到关于自杀的话题,这次还是一个精神科医生自杀。 让我又想起了《扪心问诊》里面的男主角,每当他去见督导的时候,那个情绪稳定,优雅同理心强的面孔便荡然无存,转为了一个情绪化,故意掩饰自己内心想法的普通人。 每个人的情绪都需要一个出口,我对这个精神科医生一点都不了解。但是他年轻有为啊,看起来也取得了一些成就,能在四十多就成为行业领头人,肯定是佼佼者。 但这些都是外界给他的标签跟定义,我不知道他在发下拯救抑郁症患者的大愿的时候,有没有考虑过自己内心的感受。 比如《扪心问诊》里的医生,他确实对女病人产生了爱情,却极力回避,在自己给黑人男性飞行员咨询的时候,无意中跟女病人邂逅,导致他俩发展为了恋人关系。 他在知道这件事之后,解读为女病人因为他的拒绝,所以通过跟飞行员恋爱来刺激他。 明显医生是情绪失控了,已经带有了强烈的感情色彩。任何人,任何职业都不是神,心理咨询师,精神科医生,他们也有自己的七情六欲,同理心跟客观就是这样,往往需要一个天平。 如果一个人过于喜欢把责任大包大揽在自己身上,必然会导致自己压力过大。而且太看重平时得社交面具,这位自杀的医生,可能他缺少的不是专业跟对生命的敬畏跟慈悲。 他缺少的是看到他自己的真实跟脆弱,他也是一个活生生的人。不需要扮演时时刻刻得情绪稳定跟高能量,有的时候,带有深刻慈悲心的心理咨询师可能就会有这方面的倾向,过于燃烧自己,试图点亮别人。 颇有一种唐僧告诉观音菩萨,悟空想吃我就吃我吧,我不入地狱谁入地狱的牺牲精神。 但是一个人在自己的精神状态,身体状态都无法自保的情况下,怎么可能真的拯救别人呢? 其实也是一种过度投射吧,放下助人情节,尊重他人命运。 一个人再成功,前提就是保护好自己,不要给自己太多束缚,给自己太多头衔。 欲戴其冠必承其重。 既然压力已经压垮自己,承认自己的感受脆弱更加需要勇气,承认不堪失败软弱比戴皇冠更需要勇气啊!对不对。作为一个心理医生,这句话应该给病人说过无数次,放在自己身上,就不愿意多给自己一点理解吗?先好好爱自己,无论社会身份你是谁。 |

|

这件事情本质上,是西方学术模式的破产。 1、 先说一下他的贡献,诺兰·威廉姆斯(Nolan Williams),美国斯坦福大学的知名精神病学家、神经科学家博士,他属于对抗严重抑郁症的最前线的医师之一。他的团队研发出了一种被誉为具有革命性的快速疗法,叫做: “斯坦福加速智能神经调节疗法”(SAINT)。 这是一种专门针对药物和传统治疗无效的“难治性抑郁症”(TRD)的非侵入性疗法。 |

|

|

什么意思,通俗理解就是: 它使用一种叫做“经颅磁刺激”(TMS)的技术,像一个无形的“按摩师”,通过强磁场精确地刺激大脑中负责情绪调节的特定区域,特别是“背外侧前额叶皮层”,这样一来,就能“重启”失调的神经回路,使患者大脑功能回复正常。 这个疗法好在哪里?两点。 第一点是智能精准。 它会先用功能性磁共振成像为每位患者进行大脑扫描,绘制一张专属的“大脑地图”,然后因材施教,找到最需要被激活的那个“靶点”,实现个性化、精准打击 。 第二点是高速强效。 传统经颅磁刺激治疗(TMS)治疗通常需要数周,每天一次。而SAINT则采取“饱和式攻击”,在短短5天内,每天进行10次高剂量的刺激。 它的效果有多惊人?在一项关键的开放标签临床试验中,21名难治性重度抑郁症患者接受了5天的SAINT治疗。结果显示,有19名患者,也就是高达90.5%的患者达到了“临床缓解”的标准,即他们的抑郁症状几乎完全消失 。 作为对比来看,传统的电休克疗法(ECT)的缓解率约为48%,氯胺酮约为31%,而标准TMS疗法约为37% 。更重要的是,它的副作用非常轻微,主要是暂时的疲劳和头皮不适,没有发现认知损伤。 因此,“斯坦福加速智能神经调节疗法”(SAINT)迅速获得了美国FDA的“突破性设备”认证,并于2022年正式获批上市 。对于深陷泥潭的重度抑郁症患者而言,不管真假吧,起码听起来多少是有一点“神迹”的意味。 但谁能想到,威廉姆斯,这么一位精神病学术界新星,竟然在10月8号,选择了自杀,年仅42岁。 为什么? 2、 简单来说,是因为西方学术模式走进了死胡同,威廉姆斯的自杀,只是其表征之一。 他们太重视术,而忽略了道。 治疗抑郁症最重要的是什么?是使用哪一种方法吗?根本不是。 说一句不好听的,如果你跟患者的关系不融洽,没有深度的心灵和接纳和沟通,无论你用什么方法本质上都是空谈,都是无用功,都是零功效,甚至是负功效。 西方心理学界太重视术,不是说术不重要,而是没有重要到超过“人”。 |

|

|

弗洛伊德的精神分析法厉害吗? 其实很厉害,弗洛伊德对人类精神分析领域是有开先河之功,但现在为什么学术界不想太受待见?因为弗洛伊德的徒子徒孙们不行,拉低了精神分析的档次。 |

|

|

阿德勒的个体心理学厉害吗? 其实很厉害,发现了目的论,突破了环境决定论,也有开创性,那现在为什么没落了?因为阿德勒的徒子徒孙们不行,显得个体心理学变成了小众爱好。 |

|

|

弗兰克尔的意义疗法厉害吗? 同样很厉害,他从集中营走出来的时候,父母、妻子、哥哥都被毒死了,他还能重新寻找到生命的意义,勇敢地活下去,这是一般人能做到的吗?那意义疗法为什么很少有人知道了,同样的道理,因为后来者不行。导致意义疗法很少出现在大众的视野里。 其他像什么人本主义疗法、家庭治疗及团体治疗等流派,等等等等吧,本质都是如此。 用孔子的一句话表达就是: 人能弘道,非道弘人。 意思翻译: 是人,能让道发扬光大。而不是道,能让人散发光芒。 无论是什么方法都能治人,关键在于,实行这个方法的人,行不行。 西方现在也开始回过味儿了,最近几年,已经做了大量研究,结果表明,无论采用何种治疗流派或技术,治疗联盟(therapeutic alliance),才是预测治疗效果的最重要因素之一 。 所谓的治疗联盟,指的是治疗师与患者之间建立的协作关系,包括情感连接、目标共识和任务合作。元分析研究表明,治疗联盟与治疗效果之间存在稳健的正相关。 网上有一位经历了长期抑郁症治疗患者的分享引起了很多人共鸣: “我曾尝试过各种药物和治疗,但真正起到转折点作用的,是遇到了一位真正理解我、不评判我且相信我能康复的医生。这种连接给了我尝试改变的勇气。” 你看,这就是中国哲学的内核。 中医讲究四不治,第一种不治,就是?: 问方者不治?。 意思是,只求药方的患者,不治。 西方心理学一百多年来所做的,恰恰只是给病人药方。 我们不是说,药方不重要,不需要研究。 而是说,治病的本质是治人,是整体医治,不是看病,不是局部治疗。 3、 最后,我做一个预测,威廉姆斯这一自杀,他开创的“斯坦福加速智能神经调节疗法”(SAINT),将会在不久的将来少有人问津,变成一门放在实验室里吃灰的教材。 而我恰恰要替他说几句公道话,他的方法研究是值得肯定的,精神病学界不应该因为他的自杀,而否认他的团队开创的疗法和贡献。社会也不应该因为他的自杀,完全否认心理学治疗的研究意义。 或许他的自杀,只是因为他本人,不行,而不是他的方法,不行。 好吧,就说这么多,以上。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

把一个生物人,强行装入到工业社会,成为社会机器的螺丝钉,他怎么可能不抑郁,所谓抑郁症的治疗,就是让人想开点,其实根本解决不了问题。 |

|

我真的强烈建议抑郁症患者找一个自己喜欢的游戏玩,玩腻了就换一个玩。你会发现抑郁症什么的很快自己就好了。。。。 我身边一个双相自从被我入坑了玩了三角洲,他爸拿五粮液感谢我,,现在每个赛季给孩子抽个皮肤,然后拿钱租几个号,然后我那哥们一开始就喜欢当老鼠,后来会玩了租号刘涛机密AW让我叫他哥,啥枪必须大弹鼓,就那一梭子下去。尤其之前250没被削弱的时候,那梭子下去,啥都治好了。。。 他第一次弄到非洲之心的时候激动的都哭了,现在零用不够,每隔一天去自家店里洗车打工(这个他以前就爱做) 说白了就是游戏玩少了真的,之前他嗤之以鼻,最近他还爱看马猴modAK突突小怪了,马上他生日了给它买个黑神话折磨一下他。 |

|

我发现,人类文明程度越高,精神病发病概率越大。 不夸张的说,就现在社会这个文明程度,几乎全员精神病。 你,我,众生,无一例外! 文明社会的运作需要可预测的行为模式,于是将偏离主流的行为病理化。人类发明了正常这个概念,不是为了理解人类,而是为了管理人类。 而精神、心理本身是一个动态谱系。强迫症不过是将我们对秩序的需求放大了一些,抑郁症可能是对世界过于诚实的反应,焦虑症只是身体在对不确定的未来发出预警。每个人都在这个谱系的某个点上游走。 这本是正常的精神游走,但是自从人为设立了正常的标准,那么便也有了异常。 可以说,精神病是被社会规训出来的,也是被人为制造出来的。 我记得《庄子·外篇·马蹄》中写道: “马,蹄可以践霜雪,毛可以御风寒。龁草饮水,翘足而陆,此马之真性也。虽有义台路寝,无所用之。及至伯乐,曰:‘我善治马。’烧之,剔之,刻之,雒之,连之以羁絷,编之以皁栈,马之死者十二三矣;饥之,渴之,驰之,骤之,整之,齐之,前有橛饰之患,而后有鞭笞之威,而马之死者已过半矣……” 翻译过来就是:马,蹄子可以踏霜雪,毛可以御风寒。吃草喝水,扬蹄跳跃,这是马的真性情。即使有高台华屋,对马来说也没有用处。等到伯乐出现,他说:“我善于驯马。”于是用烙铁烫它,剪它的毛,削它的蹄,给它打上烙印,用络头和马缰拴住它,用马槽和马栈编排它,这样一来,马已经死去十分之二三了;然后又让它们挨饿、受渴、驱驰、奔跑,训练它们步伐整齐一致,前面有嚼子和装饰的束缚,后面有皮鞭和竹条的威逼,到这时候,马已经死去过半了。 我们都是被规训的千里马。 社会规训我们要做有用的人,要做有意义的事,而我们的本性其实只想吃饭睡觉撒欢,做一个无用的自由人。本性与规训的激烈对抗,精神病不就来了。 我常常也觉得自己是个精神病,经常性想死,间歇性抑郁,但是只要我放下社会规训,放下功名利禄,放下理想信念,放下责任素质,甚至放下生死,接受自己是个好吃懒做、有今天没明天的废柴设定,好好吃饭,好好睡觉,尽情撒欢。 不治而治,顺其自然。 慢慢地,我就觉得自己又行了…… 最后,我想问,真的有人从未经历过焦虑、抑郁、痛苦的精神困境吗? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

他缩短的是rtms的治疗周期,中文经颅磁刺激,旧方案治疗周期超过六周,他用的是短期内多次高频率治疗来缩短整个疗程,还是很有想法的。但说白了人类自二十世纪以来dsm越编越厚,干这行都心知肚明作为人类现代化的副产品,实非我等无能,能劝自己不炸摊子已经不错了 |

|

抑郁症的本质是社会病,不是病人病了,是社会病了 这是我曾经写过的旧文,对抑郁症的分析 所以医生有两种,一种是趁人之危,就是在抑郁症患者痛苦的时候,拼命榨干他的金钱,而且抑郁症患者是无法意识到的,大众也会觉得很合理,比如用毒蘑菇,氯胺酮治疗抑郁症 另一种是悲天悯地,努力救助抑郁症患者,却发现自己无能为力 因为真正能够对抑郁症患者有帮助的医生,他的正确做法反而在大众眼里,是不符合常理的 比如说,抑郁症患者现在很痛苦,觉得世界很黑暗,哪一种说法对抑郁症患者有帮助,能够缓解他的痛苦情绪? 一个是,告诉抑郁症患者,这个世界很光明,只是你心里阴暗,所以你才只能看到黑暗,来,振作起来,阳光一点,笑一笑,去对伤害你的父母,老师,恋人,过去给他们一个大大的拥抱,告诉他们,你爱他们 还是,告诉痛苦的抑郁症患者,其实这个世界的黑暗比你想象的更黑暗,你已经是努力在做,并且很成功了,你只是累了,需要休息,应该对那些伤害你的人,勇敢的拒绝,对他们竖中指 好,你觉得哪一个是真正的在帮助抑郁症患者? 然后,你觉得大众会接受哪一种说法是真正的帮助抑郁症患者? 实际上,告诉抑郁症患者这个世界是光明的,无异于站在楼顶还没跳下去的他们,你给踹了一脚 但是站在大众的角度,只有告诉抑郁症患者这个世界是光明的,才是帮助抑郁症患者 也就是,一个真正帮助抑郁症患者的医生,告诉抑郁症患者,这个世界是黑暗的,在大众眼里,这个医生是在害人 也就是,所谓的帮助抑郁症患者,并不是站在抑郁症患者的角度,而是站在社会正常人的角度,自以为自己在帮助抑郁症患者 大家都在玩帮助抑郁症患者的COSPLAY 但是如果真有人试图真正的帮助抑郁症患者,那就是把自己拉入万劫不复的深渊,在社会正常人那里,他是绝对的坏人 我不相信,有人会在这种绝境里,真的能够坚持多久 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

从他的研究内容看,他是研究了一个快速有效的治疗抑郁症的技术。而且是从脑生理那方面去做一些改善的。所以说到底他还只是一个技术人员,或者说是一个有成就的科技人员,但是算不上一个心理专家。即使是心理专家,也不能排除自己会有一些情绪方面的问题。但是他们会善于去觉察,善于去解决自己的问题。而他只是做技术研究,可能在心理学的理论和自我修炼上还是比较欠缺的。导致他自己对自己的问题觉察不及时,或者觉察到了之后又无法去面对。我们不能去猜测他自杀到底是什么原因。但是我们可以提醒一句,就是我们每个人都需要注意对自己的心理素质的修炼和心理调节能力的提升。 |

|

|

送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 两性话题 最新文章 |

| 人参究竟是不是大补之物? |

| 蚊子对人类一点好处都没有吗? |

| 在美国可以买到毒品,为什么自己不能买抗生 |

| 为什么南方人到了北方,反而比北方人还抗冻 |

| 古人的头发那么长,那他们洗完头发后,没有 |

| 山东一诊所称「放弃低端患者」,负责人表示 |

| 为什么男性力量远远大于女性? |

| 为什么医院不实行镜头下行医? |

| 为什么感觉中国这么多进食障碍(厌食或暴食 |

| 男性又没有生育权,为什么要为生育买单? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

娱乐生活:

电影票房

娱乐圈

娱乐

弱智

火研

中华城市

印度

仙家

六爻

佛门

风水

古钱币交流专用

钓鱼

双色球

航空母舰

网球

乒乓球

中国女排

足球

nba

中超

跑步

象棋

体操

戒色

上海男科

80后

足球: 曼城 利物浦队 托特纳姆热刺 皇家马德里 尤文图斯 罗马 拉齐奥 米兰 里昂 巴黎圣日尔曼 曼联 |

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 知识库 |